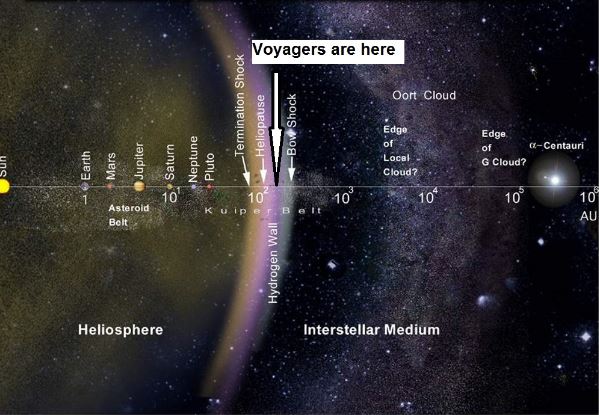

[플랫폼뉴스 이철형 칼럼니스트] 명왕성(Pluto)에서 바라본 지구는 어떨까? 그 동안 달에서 바라본 지구, 지구 궤도를 도는 우주선에서 바라본 지구에 관한 영상들은 많았으나 태양계의 끝이라고 하는 명왕성에서 바라본 지구의 영상은 보고 싶어도 보지 못했다. 그런데 보이저(Voyager) 1호를 쏘면서 그것을 꼭 해보고 싶은 사람에 의해 지구를 찍을 수 있었기에 지금은 볼 수 있다. 물론 미항공 우주국(NASA)의 관계자들은 처음에는 혹시나 태양빛이 잘못 쬐이면 카메라가 고장 날 수도 있는 위험 때문에 모두 반대했었는데 총책임자가 바뀌면서 가능해진 일이었다. 찍은 결과 지구는 컴퓨터 화면상에서 볼펜으로 콕 찍어 놓은 듯한 아주 작은 1 픽셀 정도의 파란 점 하나에 불과했다. 물론 그러리라고 상상도 했고 또한 예상도 했지만 실제로 그 사진이 눈 앞에 객관화되어 보여질 때는 다른 그 무언가를 느낀다.

사람은 아는 만큼 살다 간다.

|

| ▲ 은하계의 지구(사진=NASA) |

‘에게게?!’

‘아! 태양계 끝에서 찍힌 영상에서 거의 식별조차 힘든 저 조그만 점 위에 사는 우리가, 우주에서는 티끌 조차도 되지 못하는 우리가 희로애락을 느끼며 하루 하루를 일희일비하면서 사는구나. 이제라도 마음을 내려 놓자’라는 생각부터 ‘인간들이 참 위대하구나. 저 작은 점 위에서 이렇게 상상을 현실화하면서 살고 있구나’라는 생각까지 한없이 작은 존재로도 그리고 동시에 한없이 큰 존재로도 느껴진다.

시각을 바꿔 지구로 돌아와보자.

아마 누구나 한번쯤은 ‘같은 시대를 살면서도 사실상 같은 세계를 살고 있는 것은 아니구나’라고 생각하거나 느낀 적이 있을 것 같다. 보고 싶은 것만 보이고 듣고 싶은 것만 들리고 아는 만큼만 깨닫는 상황에서 그것이 전부인 양 우리 대다수는 산다. 때론 그렇게 사는 것이 좋을 수도 있으나 결국은 실제 존재하는 것과는 다른 것을 실제인 양 착각에 사로 잡혀 사는 모습이니 실제를 사는 것도 아니고 그것을 모르고 산다면 그것을 알고 사는 사람에 비하여 그만큼 세상을 덜 경험하고 느끼고 사는 것이 된다.

와인 칼럼을 시작하면서 갑자기 무슨 뜬금없는 소리냐 싶지만 내게 와인은 그렇게 다가왔다. 단군이래 최대의 벤처 붐이 일던 2000년 초봄에 과거 군대 동기였던 그리고 와인 사업을 동업하는 두 친구가 지금의 압구정동 로데오 거리 초입의 한 레스토랑에서 저녁을 같이 먹자고 해서 만났다. 나는 그 때 약 6개월 전인 1999년 늦여름에 국내 최초로 인터넷에서 의류를 파는 온라인 패션몰을 공동 창업하여 창업투자회사들로부터 성공적으로 투자도 유치해놓은 상태였다.

사실 처음 전자 상거래로 패션몰을 운영하겠다고 할 때 주변에서는 모두 말렸다. 누가 옷을 사진만 보고 사냐고.. 옷은 입어보고 천을 만져보고 사는 것이지 라면서.. 그리고 전자상거래란 단어조차도 생소하던 시절이었다. 이메일, 검색, 게임이라는 단어만이 무성할 때였기에..

친구들과 만난 그날 나는 두 친구가 가지고 온 ‘루이 라투르(Louis Latour)’의 ‘알록스 코르통(Aloxe Corton)’이라는 와인을 마셨다. 사실 난 당시만해도 와인이라면 마주앙, 진로 포도주, 집에서 어머님이 어릴 때 담궜다가 주시던 달콤한 포도주, 그리고 교회에서 성찬식에서 주는 아주 소량의 포도주 (그것도 교회에 따라 포도 주스로 대신하던 곳이 더 많았던 것 같다.)가 내가 아는 전부였다.

그런 내가 그 와인의 브랜드까지를 지금도 기억하는 이유는 평생에 잊지 못할 몇 안되는 충격 중의 하나이기 때문이다. 두 명의 친구 중에 와인 수입업을 최초로 시작한 친구가 750ml 와인 한 병을 따면서 하는 말이 처음 따랐을 때 그리고 10분 후, 30분 후, 1시간 후 등 시간 경과에 따라 맛과 향이 변하는 것을 느껴보란다.

당시만 해도 나는 음식을 가지고 맛이 있니 없니 따지는 사람들을 보면 속으로 ‘그냥 먹고 나서 일하거나 공부하거나 놀거나 셋 중에 하나를 하기 위한 에너지 보충원에 불과한 것을 가지고 별 생각을 다한다’고 생각하거나 심한 경우에는 ‘참 까탈스런 사람이네’ 라고 까지 생각하던 사람이었고 나 자신을 맛과 향에 아주 둔감하다고 생각했다.

그러니 더더욱 미식가는 절대 아니었다. 게다가 전자상거래 패션몰을 공동 창업하기 전에는 약 10년을 조그만 중소 기계 제조업체와 일본계 환경 재생관련 기술 회사에 근무했기에 품질이란 처음부터 끝까지 동일해야 한다는 선입견을 가지고 있던 시절이라 그랬는 지 ‘아니 아무리 친구가 하는 말이지만 이 한 병에서 나오는 와인이 시간대별로 맛과 향이 변한다는 것이 말이 되나? 그럼 불량이지. 첨부터 끝까지 변함없이 좋은 향과 함께 맛있어야 하는 것 아닌가?’라고 차마 말은 못하고 속으로 생각했었다.

그런데 그 날 거기서 나는 신세계를 발견한 것이다. 그것도 만으로 40이란 나이에. 나처럼 감각이 둔한 사람이 그것도 한 병에서 나온 와인이 시간대별로 맛과 향이 바뀌는 것을 느낀 것이다.

와인업계에 투신하고 나서 나중에야 하고 많은 와인 중에 하필 그 와인을 가지고 나온 이유를 알았다. 그 와인은 황제의 와인 생산지라고 불리우는 프랑스 부르고뉴내에서도 알록스 코르통 마을에서 생산된 포도로 만든 와인으로 양조회사가 루이 라투르이고 품종은 피노 누아인데 이 와인 생산자가 소위 부르고뉴 와인의 교과서 내지는 정석인 와인을 생산하는 회사여서 이 회사의 와인으로 제대로 진수를 보여주고자 하는 친구 나름의 배려와 생각이 있었다는 것을.

그리고 알록스 코르통 지역 와인들은 보르도의 카베르네 소비뇽을 주베이스로 블렌딩한 와인들 보다는 훨씬 가볍고 탄닌감도 적으면서 부드럽게 느껴지지만 부르고뉴내의 타 지역에 비해서는 비교적 강하고 구조감이 있는 묵직한 스타일이어서 처음으로 와인을 접하는 나 같은 한국 사람에게 적합한 와인이라는 것을. 그 때 와인 소매사업을 시작하려는데 같이 하지 않겠냐는 동업 제안을 받고 헤어지면서 든 생각이 ‘같은 시대를 살고 있다고 생각했는데 내가 모르고 죽을 뻔한 세계가 존재하는구나’ 였다.

지금도 그 날을 생각하면 참 현명한 친구이자 은인을 만났다는 생각을 하게 된다. 와인업을 같이 하게 된 것도 있지만 나에게 새로운 세계에 눈을 뜨게 해주었고 덤으로 맥주와 위스키의 폭탄주의 세계에서 나를 건져내주었기 때문이기도 하다.

다시 한번 고맙다 친구들아!

오늘은 은인 같은 친구나 지인을 떠올리며 행복한 하루를 보내보자.

저작권자 ⓒ 플랫폼뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지